Rebeca García Nieto

Jot Down, febrero 2025

He oído que Bob Dylan ha ganado el Nobel. ¿De qué? De ciencia, creo. ¿De ciencia? Sí, tiene que ser eso. Esa canción, «Mr. Tambourine Man», ¿cómo podría alguien tocar una canción solo con un pandero? Eso no se puede. Es como darle a un tío un bodhrán y esperar que toque «Bohemian Rhapsody». Simplemente no es posible. Pero Dylan lo clavó.

El día que se anunció que Bob Dylan había ganado el Nobel de Literatura muchos pensaron que se trataba de un error, un poco como la vez que los miembros de la Academia se equivocaron y llamaron a un economista para decirle que era el nuevo Nobel de Física o como cuando comunicaron a un señor que se dedicaba a limpiar alfombras que era el flamante ganador del Nobel de Química. Sencillamente, no podía ser. En palabras del escritor Ian Sansom, era como si un caballo de carreras ganara el primer premio en una exposición canina. No es que el caballo no tuviera mérito, es que estaba fuera de lugar.

A mí no me indignó que premiaran a Dylan, pero me sentí tan decepcionada como todos los años: ni Roth ni Pynchon ni Carson habían ganado. No suelo dar demasiada importancia a un galardón que en el pasado ha dejado fuera a escritores como Nabokov o Borges; sin embargo, la polvareda que se levantó en torno a la concesión del premio hizo que prestara más atención al asunto de lo que acostumbro. El premio metía de lleno el dedo en la llaga de qué entendemos por literatura, un concepto que, a juzgar por las airadas reacciones que se desataron entonces, transcurría dentro de unos márgenes más estrechos de lo que había pensado.

La polémica, lejos de amainar, arreció en las siguientes semanas, y, para mi sorpresa, fue adquiriendo matices cada vez más literarios. Dylan apuró hasta el último momento para enviar oficialmente su discurso de aceptación. En él hablaba de Moby Dick, Sin novedad en el frente o La Odisea. A los pocos días alguien se dio cuenta de que una de las citas que atribuía a Moby Dick no aparecía en la novela y muchos empezaron a sospechar que nos estaba dando gato por liebre. La escritora Andrea Pitzer decidió indagar en el asunto y observó un preocupante parecido entre algunos fragmentos y los contenidos de SparkNotes —web a la que acuden los estudiantes para hacer sus deberes, normalmente para recabar información sobre libros que no han leído—. El hallazgo, como suele pasar con Dylan, dio pie a diversas lecturas. Para algunos no era más que una broma del Jokerman a la altura de la tomadura de pelo que era el premio. Otros pensaron que era un acto de desprecio al establishment representado por la Academia Sueca. También hubo quien vio en el discurso una muestra más de su genialidad: el artista estaba siendo coherente con el resto de su obra, reivindicando así su forma de crear. De ser esto cierto, no se habría visto una maniobra tan ingeniosa y atrevida desde que Laurence Sterne incluyó en su Tristram Shandy una crítica contra el plagio tomando prestados fragmentos de Anatomía de la melancolía de Burton2.

Sterne, por cierto, también fue acusado en su época de hacer un uso indebido del material ajeno, pero ya entonces hubo escritores que defendieron que sus «préstamos» no eran plagio, pues les daba un nuevo uso literario, dando lugar a una obra completamente distinta, mucho mayor que la suma de sus partes. El caso de Dylan no parece diferente, al menos en lo que respecta a sus canciones (sobre el discurso no me atrevo a pronunciar; no hay forma de saber si había alguna intención detrás o si simplemente fusiló de la web lo que pudo porque andaba muy pillado con el plazo de entrega).

Además de la cuestión de las apropiaciones, estaba la duda de si lo que hacía Dylan podía considerarse literatura. Al hablar de sus canciones es habitual que tengamos que recurrir a otras disciplinas, siendo la más frecuente la literaria. Tom Waits dijo que «Sad-Eyed Lady of the Lowlands» es como Beowulf, el conocido poema épico, y añadió: «es un sueño, un acertijo, una plegaria». Para el profesor Timothy Hampton, las canciones de Dylan son tan sofisticadas como una partida de ajedrez en 3D, para entender cómo funcionan hay que tener en cuenta tres dimensiones: la letra, la música y la interpretación. Cualquier aproximación «unilateral» a Dylan, centrada en uno de esos elementos y obviando los otros dos, es reduccionista.

El propio Dylan establece un vínculo inseparable entre la música y las letras. En la célebre conferencia de prensa que ofreció en San Francisco en 1965, afirmaba que para él la música y las palabras tenían la misma importancia, para a continuación matizar que no habría música sin las palabras. Aunque, por lo que cuenta en Crónicas, parece que nunca fue un gran lector —admite abiertamente que hasta entonces no le habían entusiasmado los libros ni los escritores—, desde que se instaló en Nueva York y pensó en componer sus propias canciones empezó a leer poesía: «Byron y Shelley y Longfellow y Poe. Memoricé el poema de Poe «The Bells» y busqué un acompañamiento para él con la guitarra». Más tarde, para ampliar su campo de batalla, empezó a atiborrarse «el cerebro de toda suerte de poemas profundos», como el Don Juan de Byron o el Kubla Khan de Coleridge.

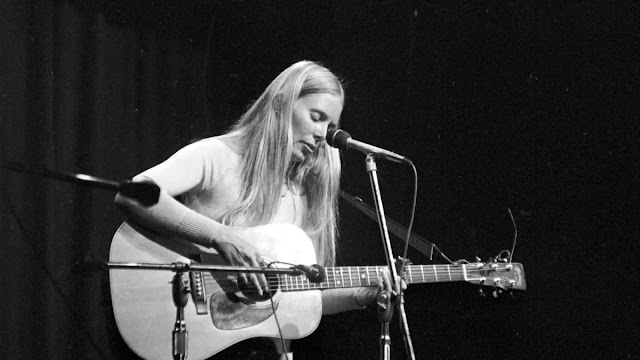

Siempre hay que poner en cuarentena lo que dice Dylan, pero parece claro que desde el principio tenía algún tipo de aspiración literaria. En el documental de Scorsese, No Direction Home, Joan Baez cuenta que siempre estaba delante de la máquina de escribir, no guitarra en mano como cabría esperar. En esa época, escribía las notas de sus discos y algunas piezas en prosa (algunas acabarían incluidas en Tarántula, un libro bastante prescindible que accedió a publicar a regañadientes después de que durante años circularan copias sin su permiso). Poco a poco fue canalizando estas aspiraciones a través de las letras de sus canciones, algunas, como «Only a Pawn in Their Game» y, sobre todo, «The Lonesome Death of Hattie Carroll», ambas de 1964, ejemplos muy notables de economía y maestría narrativa. La canción que, al parecer, lo cambió todo fue «Like a Rolling Stone». Al escribirla Dylan se dio cuenta de que eso era exactamente lo que quería hacer. No obstante, es en canciones como «Chimes of Freedom» o «Visions of Johanna» donde alcanza las cotas poéticas más altas. Las letras de estas canciones destacan por su carácter «sinestésico». Al apelar a distintos sentidos sigue la senda emprendida por Rimbaud, que se vanagloriaba de haber inventado un lenguaje poético que algún día sería accesible a todos los sentidos3.

Lo que Dylan buscaba en aquellos primeros años era un molde que lo abarcara todo, y parece que lo encontró en el collage, un formato que le permitía entablar un diálogo tanto con el presente (con los escritores de la generación beat) como con el pasado (con la tradición folk norteamericana o el modernismo literario). El poeta Robert Polito definió algunas de sus canciones como collages modernistas, género al que pertenecen algunos de los poemas más conocidos del siglo XX, como los Cantos, de Ezra Pound, y La tierra baldía, de T. S. Eliot. Si Eliot se sirvió de recortes de periódicos, las Upanishads, la Biblia o Dante para levantar su poema, en las canciones del álbum Love & Theft pueden encontrarse trazas de Memorias de un yakuza, La Eneida, Huckleberry Finn o poemas de Henry Timrod, entre otros. Hay varias referencias directas a La tierra baldía en «Desolation Row»4. Además, Eliot y Pound son mencionados de forma explícita en la letra:

Praise be to Nero’s Neptune;

The Titanic sails at dawn;

Everybody’s shouting,

«Which side are you on?»

And Ezra Pound and T. S. Eliot

Fighting in the captain’s tower

While calypso singers laugh at them (…)

Alabado sea el Neptuno de Nerón;

el Titanic zarpa al amanecer;

todo el mundo grita:

¿de qué lado estás?

Y Ezra Pound y T. S. Eliot

se pelean en la torre de mando

mientras cantantes de calipso se ríen de ellos (…)

Aunque puede haber otras interpretaciones (Dylan podría estar aludiendo aquí al antisemitismo)5, no hay que olvidar que Pound se encargó de la edición de La tierra baldía, un proceso arduo plagado de cortes y revisiones. A aquellos rifirrafes entre poeta y editor podría referirse a la pelea en la torre de mando. El escritor Ryan Ruby apuntaba también que la letra estaría señalando un cambio de guardia; el modernismo, representado por Eliot y Pound, hace aguas para dar paso a su heredero: Bob Dylan.

Por supuesto, el hecho de que Dylan nombre a estos gigantes literarios o incluya citas de libros no convierte sus letras en literatura. Sin embargo, detrás de estos guiños suele haber algo más de lo que parece a simple vista. Cuando en «Tangled Up in Blue» alude a un poeta italiano del siglo XIII —que puede ser Dante o, como defiende Timothy Hampton, más probablemente, Petrarca—, Dylan está llamando la atención sobre la forma. Dante y Petrarca son maestros del soneto y la letra de esa canción se adapta a ese tipo de composición poética. Otro ejemplo lo encontramos en la cita de El gran Gatsby incluida en «Summer Days»:

She says, «You can’t repeat the past,» I say, «You can’t?

What do you mean you can’t? Of course you can!»

Ella dice: «No se puede repetir el pasado». Y yo: «¿Que no?

¿Cómo que no? ¡Por supuesto que se puede!».

A partir de esta cita, y de la posibilidad de repetir o no el pasado, Dylan cuenta, tal vez, una historia distinta a la de la novela de Fitzgerald. En «Diamonds and Rust», Joan Baez vino a decir que Dylan es un maestro de las palabras y de la ambigüedad, y tenía razón. Sus letras son tan deliberadamente ambiguas que a veces no podemos siquiera saber si el «yo», el «él» o el «ella» de un verso es el mismo del de un verso anterior o ha cambiado. En el caso de «Summer Days» no podemos saber si está hablando de una o de dos bodas, en cuyo caso la historia del narrador de la canción y la chica sería distinta a la de Jay Gatsby y Daisy Buchanan en la novela6.

Que las letras de Dylan puedan considerarse poesía está, en mi opinión, fuera de toda duda. Otra cuestión es que, como afirma el crítico sir Christopher Ricks, estén al mismo nivel que Tennyson, Milton, Donne, Wordsworth o Shakespeare —para él, el más «dylaniano» de los escritores—. En Dylan poeta. Visiones del pecado, Ricks disecciona sus canciones como si fueran obras literarias. Sus hallazgos son con frecuencia fascinantes, pero en ocasiones los paralelismos que establece con poemas clásicos parecen un poco traídos por los pelos. Dicho esto, coincido con él cuando afirma que Dylan es un maestro de la lengua inglesa. A lo largo de su carrera ha ido desarrollando un inglés idiosincrásico, muy rico, contemporáneo pero con ciertas resonancias del pasado.

Por otro lado, reivindicar a Dylan como poeta tampoco debería parecernos tan sorprendente. Bardos, trovadores y juglares fueron parte de la tradición poética de países como el nuestro. La figura del bardo viene al caso también en otro sentido. Contaba Ruby en su artículo que desde los inicios de la poesía, al menos en Occidente, un poema entraba en el inconsciente colectivo de una cultura y permanecía allí a base de ser citado por otros. Por esta vía, los bardos de la Grecia clásica como Homero (también llamados aedos) fueron clave para la supervivencia de la poesía. T. S. Eliot siguió esta tradición insertando fragmentos de Shakespeare, Baudelaire o Dante en La tierra baldía. Desde su muerte, la poesía ha tomado otros derroteros, salvo en el caso de Dylan, que para Ruby ha tomado el relevo de Eliot.

Sabíamos desde Gabriel Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro, pero también podemos decir que es un arma cargada de pasado. Me gusta pensar en esos restos de poemas que van pasando de generación en generación y sobreviven en los poemas de otros. El poeta Jorge Fernández Granados defendía en un artículo que lo que trasciende no es el poeta sino la poesía, y esta trasciende cuando un poema sobrevive y circula entre los hablantes de un idioma —«y no tienen que ser millones», matizaba, «basta con unos cuantos pero que no falten en cada generación»7—. Desde este punto de vista, creo que Dylan o Cohen tienen más probabilidades de trascender que otros poetas.

En dicho artículo, Fernández Granados culpaba a los debates internos de la crisis de la poesía. De un tiempo a esa parte, había que decir de qué lado estabas: ¿poesía como conocimiento o poesía como comunicación?, ¿poesía social o poesía pura? Estas falsas disyuntivas revelaban, a su modo de ver, el lugar, cada vez más pequeño, que ocupa la poesía en la sociedad: «[la poesía] se hunde en su propio lastre de contradicciones y aparece ante el público —el poco que queda— muchas veces como un galimatías, una interminable discusión de modos (…). Porque, honestamente, ¿no son hoy en día quizá las canciones de la radio los verdaderos poemas populares?», se preguntaba. Podemos seguir en la torre de mando enzarzados en luchas inútiles, debatiendo qué es o qué no es la verdadera poesía, pero ya sabemos cómo acabará esa historia —el Titanic ya ha zarpado, lo hizo al amanecer—. Una concepción elitista de la poesía, que excluya la poesía popular, corre un serio riesgo de hundirse por completo en las aguas de su propia irrelevancia.

Notas

(1) Este fragmento es una modificación de un post de Facebook del escritor Roddy Doyle a propósito del Nobel a Dylan. Se ha acortado por razones de espacio. Al final dice que Dylan merece el Nobel de Literatura. Un bodhrán, por cierto, es un tipo de tambor irlandés.

(2) Ya en 2006 el poeta Robert Polito comparaba a Dylan y Sterne en un artículo sobre el plagio. Este paralelismo parece más pertinente que nunca en el caso del discurso del Nobel.

(3) Sobre la influencia de Rimbaud en Dylan se extiende Timothy Hampton en «Absolutely Modern: Dylan, Rimbaud, and Visionary Song». Representations 2015; 132(1): 1-29.

(4) Véase «Dig it Up Again. A Century of The Waste Land», de Ryan Ruby, publicado en la web de Poetry Foundation en diciembre de 2022.

(5) Tanto Pound como Eliot fueron tachados de antisemitas. Se cree que la canción señala cierta similitud entre la discriminación racial en Estados Unidos y el antisemitismo en Europa.

(6) En un blog sobre las canciones de Dylan, David Weir plantea la posibilidad de que Dylan esté hablando en realidad de dos bodas con frases prácticamente idénticas.

(7) Fernández Granados J. «¿Está en crisis la poesía?». Letras Libres, 31 de diciembre de 2004.